Все лучшие полотна мастера отечественной живописи, художника-портретиста Валентина Александровича Серова (7 [19] января 1865-5 декабря 1911) отличает одна характерная деталь – они словно солнцем освещены. По ним чувствуется, как живописец любил людей, видел в портретируемых их лучшие, благородные черты.

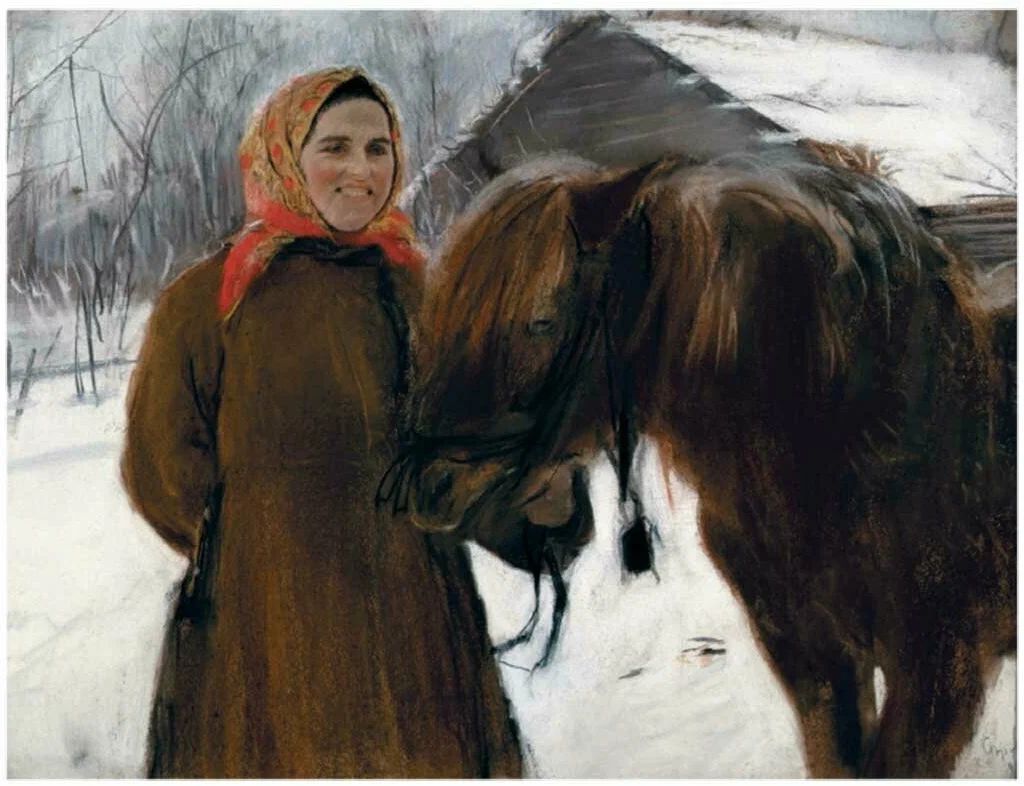

Это просматривается в любой его работе – будь то портрет маленькой девочки с лежащими перед ней на столе персиками, или портрет какой-либо важной особы, члена императорского дома Романовых великого князя Павла Александровича, запечатлённого рядом с его любимым скакуном, или князя Феликса Юсупова верхом на кровном иноходце. И в том же ряду - портрет простой крестьянки, деревенской русской женщины, ведущей под уздцы свою неприхотливую сивку, поскольку во всех своих героях, независимо от их социального положения, художник подмечает лучшие человеческие качества. И потому творчество Валентина Серова всегда, во все времена, тепло воспринималось всем русским обществом. Его любили и в старой имперской России, любили и в новой советской державе, любят и сегодня.

На выставках его картин всегда масса посетителей, желающих прикоснуться к истинно гуманистическому, высокому классическому искусству, с которым Валентин Александрович с рождения был обручён.

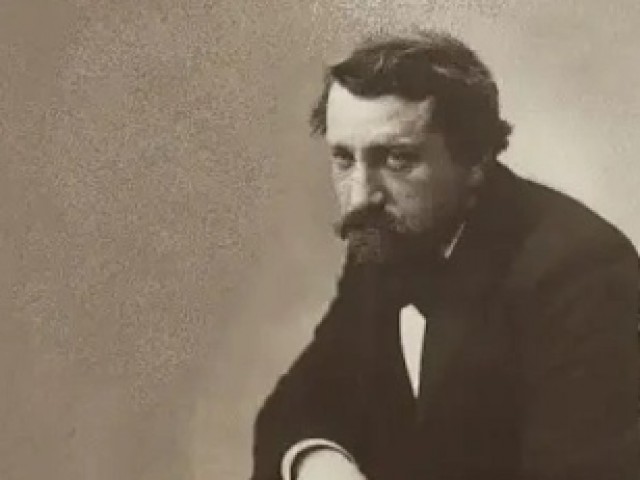

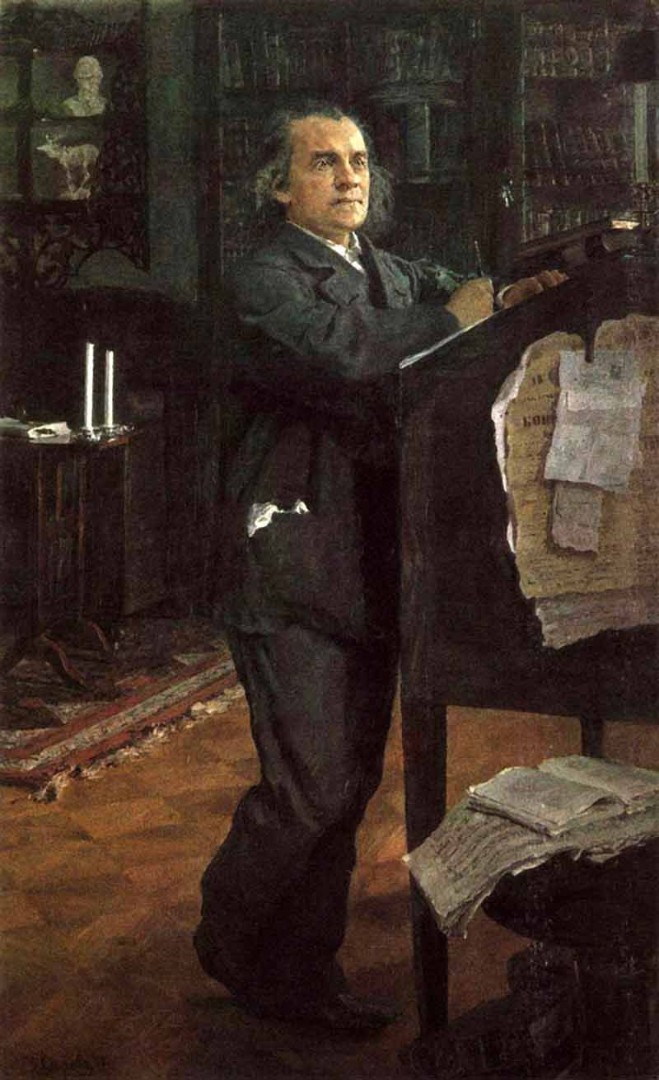

Он родился в семье русских композиторов – редкий семейный дуэт музыкантов, где и отец и мать были известными в России творцами оперной музыки. Отец будущего живописца Александр Николаевич Серов известен, как автор опер на классические сюжеты. Он был очень требователен к себе и, случалось, даже уничтожал свои уже готовые оперы, если находил, что они, на его взгляд, недостаточно совершенны. Знакомство с великими русскими композиторами той поры – с Глинкой и Даргомыжским, а также занятие музыкальной критикой, написание статей, приучило его быть необыкновенно требовательным и к себе. Но музыка не приносила дохода, и он долгие годы принуждён был зарабатывать на хлеб службой чиновником почтового ведомства, что в старой России, между прочим, было очень почётным занятием, признавалось важной государственной службой и хорошо оплачивалось. В отставку Александр Николаевич вышел в чине действительного статского советника – штатского генерала по Табели о рангах. Но материальную возможность создать семью он получил только в летах, когда ему было уже за сорок. Так как он не оставлял занятий музыкой, то были у него и ученики, и ученицы, а ученицы, бывает, влюбляются в своих вдохновенных преподавателей. Влюбилась в своего наставника и юная очень одарённая девушка – Валентина Семёновна Бергман, дочь небогатого торговца, выходца из русских немцев, впрочем, давно обрусевшего. Она была родом из Москвы, но проявила блистательные способности к музыке и её в 17 лет меценаты направили учиться в Санкт-Петербургскую консерваторию, в Москве таковой ещё не было. Там она попала в класс композиции к Рубинштейну, а он препоручил её заботам композитора Серова, который был к тому же известным музыкальным критиком. На этом они и сошлись, ибо Валентина Семёновна и сама пыталась писать музыковедческие статьи. Неудивительно, что вскоре этот творческий дуэт закончился женитьбой 43-летнего мэтра на 18-летней своей ученице. Семья была дружной, увлечённой общими интересами. В январе 1865 года у них родился сын Валентин, несомненно, названный по имени своей матушки.

Недолго Валентин Серов имел счастье быть воспитанником своего отца, о котором сохранил самую благодарную память, Александр Николаевич скоропостижно скончался в январе 1871 года, когда его сыну было лишь шесть лет, а его молодой супруге только 25. Но образ отца настолько сильно запечатлелся в душе его гениального сына, что впоследствии прославленный портретист Валентин Серов создаст по памяти вдохновенный его портрет, где композитор Серов будет запечатлён стоящим у пюпитра, записывающим в нотную тетрадь новое своё музыкальное произведение. Облик его необычайно благороден.

Почему Валентин увлёкся живописью? Всё решило знакомство его матери с великим русским живописцем Ильёй Ефимовичем Репиным, который избрал молодое дарование себе в ученики. Это произошло в 1874 году, когда Валентин жил со своей матерью в Париже и там же начались его занятия в рисовальной школе.

Дело в том, что после смерти своего мужа Валентина Семёновна переехала жить за границу для продолжения прерванного семейной жизнью музыкального образования. В России женщин с большим трудом допускали к учёбе в консерватории по классу композиции, считалось, что это мужское дело, да и консерваторий было мало. В Европе с этим было проще, были льготы для учащихся женщин. Проще было зарабатывать концертами, а вдова композитора Серова прекрасно музицировала, знала, как утверждают современники, все фуги Баха. Но на некоторое время она вынуждена была расстаться со своим маленьким сыном, поместив его здесь в России в специальную коммуну художников на полный пансион, где Валентин сразу увлёкся рисованием и проявил необыкновенные способности. Потому соединившись, наконец, со своей мамой в Париже, Валентин уже в 9-летнем возрасте твёрдо знал свой дальнейший жизненный путь, рано определившись с призванием живописца.

Возможно, то, что начало постижения им азов живописи произошло во Франции, это очень сильно повлияло на его художественный стиль. Во Франции торжествовал импрессионизм.

Художники ушли от классической гладкописи, незыблемых канонов прошлого, стремились передать на своих полотнах свет и движение, запечатлеть мгновение, зыбкое впечатление, эмоциональный импульс, что часто оказывает на восприятие зрителя гораздо более сильное воздействие, чем любование строгими пропорциями классических композиций. Переход к новому искусству был неизбежен, и молодой русский художник Серов впитал этот настрой в себя, что называется, с младых ногтей. И перенёс впоследствии этот стиль в свою портретную живопись. Как знать, не остался бы он и навсегда европейским живописцем, вернулся бы он в Россию, которую мало знал и помнил, но тут произошла его судьбоносная встреча с истинно русским по духу художником, с Ильёй Репиным, оказавшимся тогда в Париже. Репин сразу разглядел глубину таланта мальчика, оценил его необычайное трудолюбие, увлечённость рисованием, и принял его в учение, тем более, что он и ранее был знаком с семейством композитора Серова.

Но вот Европа осталась позади. Всё, что можно и нужно было взять из европейской школы, Серов взял, но не стал плоским эпигоном французских импрессионистов, в нём сразу проявилась замечательная черта, присущая именно русским по духу художникам – желание постичь Россию, прежде всего, через постижение образов русских людей.

А Илья Ефимович, опекая своего любимого ученика, устроил юношу на житие к своему хорошему знакомому, великому русскому меценату, опекавшему многие русские таланты, Савве Ивановичу Мамонтову. Его имение Абрамцево, что расположено в живописном месте, недалеко от сердца русского православия Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Конечно, абрамцевский художественный кружок, куда посчастливилось вступить ещё совсем юному художнику, воспитал его творческую личность не в меньшей степени, чем учёба во Франции. А колоритная личность самого хозяина этих мест предпринимателя, строителя железных дорог в России Саввы Ивановича, всю душу (да и немалый капитал) положившего на поддержку русского искусства, вдохновляла многие наши таланты.

Живописцам жилось в Абрамцево раздольно. Им были устроены бесплатные мастерские, их кормили за счёт хлебосольного хозяина и его жены Елизаветы Григорьевны. Художники не оставались в долгу и чем могли одаривали хозяев.

Виктор Васнецов построил избушку на курьих ножках из русской сказки, а молодой Валентин Серов в свои 18 лет создал шедевр – знаменитое полотно «Девочка с персиками», портрет непоседливой девчонки, дочери хозяина Веры Мамонтовой. Полотно это сразу вывело молодого живописца в число лучших портретистов России. Сейчас эта картина известна каждому, она размножена миллионами репродукций, а тогда, тогда он просто подарил это полотно гостеприимной хозяйке усадьбы за её заботу и ласку. Но именно этим полотном Серов определил каноны своей живописи – ярчайший свет, лучезарность, исходящая от этой картины, сам облик цветущей молодости, воплощённой в образе обаятельной девочки, которую за непоседливость родные называли Яшкой, всё это производит сильнейшее впечатление на зрителя, рождает ощущение непреходящей радости жизни.

Сам же Валентин Серов, в противоположность своим жизнерадостным картинам, был довольно необщительным по характеру человеком, плохо сходящимся с людьми, замкнутым, предпочитавшим одиночество и долгие прогулки по лесам и полям с ружьишком и верной лошадкой.

Мать его даже жаловалась знакомым, что сыну её ничего не нужно, кроме этих блужданий. Но так сложилось – с детства, после смерти горячо любимого отца, он был обречен на одиночество. Живал в разных коммунах художников, его воспитывали чужие люди, потом у него появился отчим, а у отчима с его матерью родились свои дети. В московской гимназии, куда его отдали на учение, он не ужился, не желал постигать никакие науки, кроме живописи и был отчислен за неуспеваемость. Илья Репин дал рекомендацию Серову в Императорскую академию художеств в Петербурге, куда его приняли с незаконченным средним образованием за исключительный талант. Серов там проучился три года, но академизм в живописи его не привлекал и он покинул стены академии не доучившись. Единственный преподаватель академии, о котором он сохранил добрую память, был профессор живописи Чистяков, имевший свою собственную студию на дому. Её Серов больше всего и посещал, а занятия в академии забросил.

Надо было чем-то жить, содержать семью, художник женился по большой любви на прекрасной молодой девушке Ольге Трубниковой, родились дети... И пошли портреты, портреты, портреты самых разных людей, исполнявшиеся на заказ.

После «Девочки с персиками» авторитет Серова как портретиста был непререкаем, открытая им манера импрессионистского портрета стала модной в обществе и дала новое направление в русском искусстве. Дошло это и до императорского двора и Серова пригласили во дворец писать портреты великих княжон, а потом и портрет самого государя императора Николая Александровича.

Портрет тяжело давался Серову. Император не отказывался позировать живописцу, но он был занят государственными делами и долго сидеть или стоять в одной позе не мог, его постоянно отвлекали, да и сам Николай Александрович позёром не был, из себя великую и гениальную личность не строил, даже как-то стеснялся стоять в величественной позе. Хотя были, конечно, по всем государственным учреждениям Российской империи развешаны такие парадные портреты, но они писались по трафарету и без участия самого царя. Серов не мог работать по трафарету, он искал своё в образе государя, видел в нём, прежде всего, человека, обыкновенного человека, который не стоит в ложно-величественной позе, олицетворяя собой мощь самодержавия, а просто присел усталый у стола.

И тут Серов вспомнил про портрет Верочки Мамонтовой из Абрамцево, он понял, что нашёл нужный ракурс. И действительно – поза государя, одетого в простую военную шинель, очень напоминает позу той маленькой девочки с персиками. Также положены руки на стол, также внимательно портретируемый смотрит на художника. Только нет во взгляде задора и жизнерадостности молодого существа, а есть усталый, внимательный, но доброжелательный взгляд человека, обличённого огромной властью и несколько утомлённого тяжестью этой власти. И вместе с тем, всё-таки, человека, а не государственного монстра. За этот портрет на Серова восстала вся «прогрессивная общественность», его назвали придворным лизоблюдом, затравили насмешками, что заставило его выйти из общества художников-передвижников, так как вместо того, чтобы рыдать над страданиями народа, он, дескать, облагораживает облик «кровавого тирана». Но был бы государь Николай Александрович, по природе и воспитанию очень интеллигентный человек, действительно кровавым тираном, он бы никогда добровольно не отрёкся от престола, в тот исторический час, когда он сделал это для предотвращения разгоравшейся в стране гражданской войны. Хотя это не помогло и революционные солдаты, ворвавшиеся в Зимний дворец в октябре 1917 года, выкололи штыками глаза на портрете тому человеку, который так внимательно смотрел на нас...

Нет, не был русский художник Валентин Александрович Серов «придворным лизоблюдом». И он вполне это доказал в грозном 1905 году, когда после «кровавого воскресенья», жестокого подавления демонстрации рабочих, устроенного военными властями Петербурга без ведома царя, написал своё знаменитое полотно «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?».

Его опубликовали тогда в журнале «Жупел». На нем он изобразил конных гвардейцев, несущихся с саблями наголо на гражданских людей, вышедших на мирную демонстрацию. Это полотно тогда поразило многих, было официально запрещено и после Серова во дворец уже не приглашали. Кстати, вполне вероятно, что именно этим горестным произведением художник заслужил себе славу и при революционной власти, как яркий «обличитель царизма». Про человечный портрет государя постарались не вспоминать.

Портреты именитых и простых людей России художник писал до самой смерти в ноябре 1911 года от приступа сердечной болезни. Эта болезнь развилась у него именно после событий Первой русской революции, когда он много передумал о своём творчестве, пытаясь сопоставить его с обстоятельствами раскалывающегося русского мира, а ведь известно, что «когда мир раскалывается пополам, то трещина проходит через сердце поэта», как сказал Гейне. И через сердце художника – не в меньшей степени…

Станислав Зотов