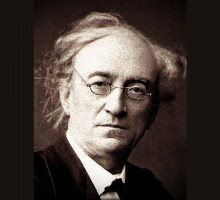

«Это чудовище, это священный монстр, это русский принц, которого жизнь устраивала, только если в ней происходили чудеса».

Жан Кокто о Сергее Дягилеве

Одна из лучших коллекций Ива Сен-Лорана именовалась Opéras-Ballets russes (1976) и была посвящена Дягилеву, Серебряному веку и русской цивилизации. Будучи, скорее, любителем, чем глубоким знатоком искусств, модельер выдал фантазию, где боярские шапки, алые сапоги, шитьё, мониста и шали перекликались с мечтами о Жар-Птице, которую не так-то легко поймать. Серж Дягилев не только поведал Парижу о русских, но и просветил Россию относительно самой себя. Русское никогда не было провинциальным, но и никогда считалось модным, а в начале XX столетия нам стали подражать и пресыщенные галлы, и надменные бритты, и утончённые римляне.

Диктатор стиля, законодатель мод Поль Пуаре писал в своих мемуарах: «В то время у нас начал выступать русский балет Дягилева с целым созвездием талантов, которые на долгие годы озарили своим светом разные области искусства. На меня, как на многих французских художников, русский балет произвел неизгладимое впечатление, допускаю, что в какой-то мере я находился под его влиянием». И это сказал человек, мнивший себя исключительным, непревзойдённым гением!

Конечно, Ballets russes – это, прежде всего, танец, но без материального оформления, безо всех этих одежд и декораций, эффект был бы неполон. Впрочем, и без фигуры Сергея Павловича Дягилева, чей стопятидесятилетний юбилей мы отмечаем в этом году, всё это отказалось бы невозможным. Он горел и зажигал других. Александр Бенуа со свойственной ему колкой иронией, говорил, что Серёжа – профан во всех областях, но у него есть важнейший талант – затевать и устраивать: «У Дягилева была своя специальность, это была именно его воля, его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек “начинал хотеть”, всякое дело “начинало становиться”, “делаться”. Самые инициативы его выступлений принадлежали не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей, в чем он чувствовал зачатки жизненности».

Нельзя сказать, что все с ходу боготворили этого несносного падишаха, и, как писал всё тот же Бенуа: «Он (Дягилев) был совершенно пo-ребячески тщеславен и честолюбив». Однако за инфантильностью крылось превеликое дерзание, свойственное мудрецам, а за празднословием – умение сказать главное. «Эта же потребность находилась в зависимости от присущего ему дара познавать людей, а познав, пользоваться ими. Дягилев был большой чаровник, настоящий шармер», - подытоживал Бенуа, точно до конца не зная, что правильнее – восторгаться Дягилевым или же слегка пинать его.

Тот слыл красавцем, не будучи таковым объективно – громкий толстяк, затянутый в модные фраки. Что может быть смешнее с точки зрения Belle Epoque, благоволившей к бледной и осенне-печальной тонкости поэтов или же к открыточным «силачам» с мощными торсами и перетянутыми талиями? Сергей Лифарь вспоминал о первой встрече: «Он подсел к нам и заговорил, обволакивая, подчиняя, завораживая какой-то тёплой лучистостью. Она исходила и от него самого, и от его тёмных молодых глаз».

Дягилев излучал солнечную энергию, и она важнее фасадно-внешних данных. Андрей Белый хлёстко выразил: «Вскид серебристого кока, и поза: Нерон в чёрном смокинге над пламенеющим Римом, а может быть, — камер-лакей, закрывающий дверь во дворец?» Таким он и был – жёстким деспотом и услужливым пажом, умницей, сладкоежкой, нахалом, циником и - романтиком. Обожал и гонял, …орал, а потом извинялся – человек-динамит с явным холерическим темпераментом. Поссориться с Дягилевым – ад. Помириться с ним – рай.

В Третьяковской Галерее – выставка «Генеральная репетиция», обращённая к Русским Балетам и непосредственно к Сергею Дягилеву (1872 – 1929). Мы знакомимся с парадной и – закулисной стороной действ: представлены документы, афиши, костюмы и личные вещи, вроде чёрных пуантов Тамары Карсавиной – вечной Коломбины, а ещё - эскизы рериховских и головинских декораций, книги из библиотеки художника Михаила Ларионова, фотографии участников.

История дягилевских балетов закономерно делится на две части – до и после Революции. Об этом говорят многочисленные программки 1900-1920-х годов, приглашения, афишные даты. Рассуждать об «эмигрантском горьком хлебе» не приходится – артисты были успешны и продолжали нести знамя Русского Мира на западе, а в той же Америке водились авантюристы, открывавшие школы танцев под вывеской Diagilev`s или хотя бы Russian. Балет прочно сделался синонимом России. На экспозиции каждому спектаклю отведена своя территория, и гости могут проследить эволюцию дягилевского «вторжения» - а именно так называли те Сезоны парижские газетчики.

Русские привезли самое ожидаемое и – тревожащее. Актуален был сочный ориентализм, что на контрасте с томной нежностью виньеток Ар нуво смотрелся очень броско. Балет «Половецкие пляски» Александра Бородина поразил публику – давно Париж не видывал такого пламенного танца. На выставке можно увидеть фотографические свидетельства, равно как эскизы Николая Рериха с его восточным «почерком». Половецкий стан – это степная жара, впитанная природой и словно бы зовущая к агрессивному танцу. Костюмы и обувь, также созданные Рерихом, и ныне ошеломляют своей яркостью.

Хореограф Михаил Фокин в книге «Против течения» вспоминал: «Создать танец волнующий, возбуждающий, было моей интересной задачей. Мне казалось: что я знаю о танцах половцев? Отсутствие материалов и восторг перед музыкой, которую так страшно испортить, смущали меня, и я готов был уклониться от постановки. Дягилев, предлагая мне поставить танцы для оперы, акт из которой давался в Paris, говорил: «Вы это отлично сделаете...», Рерих, которому поручены были декорации и костюмы, сказал мне: «Я уверен, вы сделаете что-нибудь замечательное». И я поверил им и приступил».

Другая фокинская вещь на тему полусказочной Азии - балет «Шехеразада» с либретто Александра Бенуа и музыкой Николая Римского-Корсакова. Узор для занавеса создал Валентин Серов. Эскиз – воздушный рисунок по мотивам персидских миниатюр - явлен на одном из стендов. Мастер сам предложил свою кандидатуру – так сильно было очарование той феерией, и серовский занавес появился лишь в 1911 году, когда «Шехеразада» находилась в зените славы.

Костюмы и оформление были доверены причуднику Льву Баксту, и буквально сразу же после премьеры к портным кинулись дамы с требованием пошить наряды, как в том русском балете! На фотографиях - наши танцовщицы Вера Фокина и Тамара Карсавина в струящихся шелках, усеянных каменьями – это выглядело так чарующе, что всем тут же захотелось быть гаремными дивами.

Ревнивый Поль Пуаре заметил: «Многие клиентки приходили ко мне с красивой акварелью, купленной у Бакста за большие деньги, но всякий раз их ждало разочарование: я отказывался воплотить в жизнь чужую идею. Люди считали это проявлением зависти, но они заблуждались. Я мало чего мог почерпнуть из его работ для театра. Они были чересчур фантастичны, чтобы вдохновить модельера, который в своей работе должен ориентироваться на реальную жизнь». Триумф «Шехеразады» породил моду на вечеринки в восточном стиле. Одну из них - «Тысяча вторую ночь» устроил всё тот же Пуаре, под шумок введя в обиход женские шальвары и тюрбаны с эгретами.

Балет «Синий Бог» (1912) не так известен, как вышеназванные, ибо не вызвал фурор, оказавшись проходной «картинкой». Мол, русские – повторяются, бесконечно выплёскивая и - расплёскивая экзотику. Вместе с тем, «Синий бог» интересен, как объект культурологических изысканий. На этот раз Фокин работал на французском материале – с музыкой Рейнальдо Ана и текстом юного Жана Кокто, переиначившего индийскую легенду. Этот мэтр европейской культуры никогда и не скрывал, что одним из его проводников в мир искусства был Серж Дягилев (а второй – Марсель Пруст!). Наряды и украшения, как обычно, выдумывал Лев Бакст, коего в Париже именовали уже Leon.

Другой востребованной темой Серебряного века было язычество – германское, кельтское, славянское. Образованное общество, пресытившись греко-римской античностью и «египетскими ночами», увлеклось поисками своих корней. Мощная, как цунами, «Весна священная», определившая направление всей современной музыки и хореографии, вызвала скандал. Балерина Ромола Пульска, будущая жена Вацлава Нижинского, с ужасом описывала происходившее: «Волнение и крики доходили до пароксизма. Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись. Я была оглушена этим адским шумом и, как только могла, скоро бросилась за кулисы. Там всё шло так же плохо, как в зале. Танцовщики дрожали, удерживали слезы. Долгая месячная работа сочинения, бесконечные репетиции — и, наконец, этот кавардак». Дягилев же, по словам Рериха, пребывал в бодрейшем настроении: «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются! Внутренне они уже чувствуют ценность, и свистит только условная маска. Увидите следствия». О, как он был прав!

В 1913 году мелодика Игоря Стравинского в сочетании с авангардными па Вацлава Нижинского показались обывателю сложными, но малая горстка эстетов всё же оценила полёт мысли. Либреттистом и оформителем был Николай Рерих, увлечённый древней Русью не меньше, чем Востоком. Тогда назревал археофутуризм – слияние праистории с туманным послезавтра; возникал особый язык, вроде стихотворных борений Велемира Хлебникова, а супрематисты звали к постижению «изначальных ритмов вселенной». Первобытное и языческое манило интеллектуалов, но фраппировало почтеннейших господ, сидевших в ложах и посещавших художественные салоны. В 1920-х «Весну священную» переделал хореограф Леонид Мясин и его интерпретация оказалась созвучна настроениям «ревущих двадцатых».

Логическим продолжением языческой тематики были авторские и народные сказки, к которым в Серебряном веке относились с особой серьёзностью. Дягилевцы познакомили Запад с нашей прекрасной, пугающей Жар-Птицей; одноимённый балет (1910) Стравинского был в числе кассовых и - любимых. Фокин оценил удачность всего декора, а вещь бутафория – это половина успеха: «Сад, как персидский ковер, сплетённый из самых фантастических растений, замок невиданной зловещей архитектуры. Все в мрачных тонах с таинственно светящимся золотом».

Наряд главной героини - кипенная масса перьев и россыпи блёсток от Леона Бакста! - опять спровоцировал нервные набег французских дам к Пуаре, Дусе, братьям Вортам и Пакэн. Всем грезилось быть, как Тамара Карсавина – эта славянская Венера на пуантах. (Последующий провал «Весны священной» был, кстати, обусловлен зрительскими надеждами – все ждали нечто, вроде «Жар-Птицы», то есть богатую сказку, а получили какие-то ритуальные телодвижения).

Особая страница биографии Дягилева – его сотрудничество с Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой. То была ещё и крепкая дружба, продлившаяся до самой смерти мецената. Из любых отношений Дягилев извлекал пользу – для себя и России. Он никогда не пристраивал «своих людей» - он изначально выбирал талантливое окружение. Ларионов с первого же момента столь очаровался Дягилевым, что ловил буквально каждое его слово: «Моим первым желанием было написать книгу о Дягилеве. Цель книги была оставить о нём как можно более ясные представления как о человеке, сыгравшем крупную роль в создании дела, названного за границей «Русским балетом». Стоило Дягилеву поманить, Ларионов бежал, забросив все дела. Гончарова была куда как более сдержанной и, хотя, она тоже подпала под обаяние Сержа, никогда не преклонялась перед ним. Иной раз кажется, что Дягилев затевал соревнование между Ларионовым и Гончаровой, предоставляя работу то одному, то другой, но супруги трудились и вместе.

Вот – их совместный проект, балет «Русские сказки» на музыку Анатолия Лядова с либретто Леонида Мясина. Ряд миниатюр - «Баба-Яга», «Кикимора», «Коляда», «Царевна-Лебедь» - они разные по наполнению и эстетическим концепциям, но объединённые под единым названием. Это было не переложение текстов из сборника Александра Афанасьева, но весьма своеобразная трактовка, и Леонид Мясин в книге «Моя жизнь в балете» отмечал: «В качестве антракта между эпизодами с Царевной-лебедь и последней сценой с Бабой-Ягой я придумал сцену жуткой похоронной процессии, в которой трое крестьян несли на длинных шестах головы дракона, а Кот как главный плакальщик шёл, спотыкаясь, на задних лапах, рыдая в носовой платок». И таких задумок было воплощено довольно много.

Балет «Свадебка» Игоря Стравинского с хореографией Брониславы Нижинской, оформляла уже Наталия Гончарова без мужа. Правда, здесь она приноравливалась к капризам Нижинской, браковавшей эскизы, как «не танцевальные». Еесли внимательно приглядеться, Дягилев чаще звал Гончарову – её краски и ритмы казались интенсивнее и «вкуснее», чем у Ларионова, ибо тот гнался за конъюнктурой, а жена – творила от души. Целью было воспеть традиционную свадьбу с её вихревыми хороводами и красно-золотыми полотнищами. Шло время. Где-то в далёкой России случилась революция, и всё пошло иным путём. В Париже бушевали динамичные-двадцатые, Стравинский дружил с Коко Шанель, а русские аристократки за неимением лучшего, ходили по подиумам домов мод на Rue de la Paix. Дягилевский мир выжил и выстоял.

Серж оставался знаковой персоной, обедал в лучших домах, выбивал франки для своих постановок. Но уже тяжело болел – у него диагностировали диабет, от последствий которого он и умер в 1929 году, будучи полон творческих планов. Кем был Дягилев? Пропагандистом, покровителем, барином, топ-менеджером от искусства? Это - словеса. Эпитеты. Он был посланником Русского Мира и тем всё сказано.

Галина Иванкина