Так уж оно случилось, получилось, вышло, что в школьные программы советского времени по русской литературе Куприн не попал. Видимо, произошло некое наложение особенностей его биографии на особенности его творчества.

При этом нельзя сказать, что Александр Иванович был каким-то "запрещённым писателем" — ничего подобного: с 1937 по 1991 годы в нашей стране массовыми тиражами выходили даже собрания его сочинений, не говоря уже про множество отдельных изданий. Но в "матрице", в "ядре" советской культуры и цивилизации его имя, безусловно, не значилось. Куприн был почти классиком, но именно "почти" — если можно так выразиться, "факультативным", не обязательным для прочтения и понимания рядового советского человека.

А это "полупризнание", вдобавок, лишало его и статуса "запретного плода", из которых с течением времени всё в большей мере формировалась и состояла "духовно-аристократическая диета" советской интеллигенции. Собственно, в "аристократы духа" Куприн не годился по самой природе своей — слишком много было в нём "неолитературенной" плоти и крови, слишком много живых красок, запахов и звуков бытия.

Он оказался фигурой "промежуточного времени", названного, с лёгкой руки Анны Ахматовой, "серебряным веком", когда классическая русская литература уже закончилась (большинство считает, что на Антоне Павловиче Чехове, который скончался в 1904 году), а советская даже не думала начинаться, Максим Горький числился ещё не "буревестником революции" и не "великим пролетарским писателем", а "босяком". И этот "литературный рубикон" 1901-1921 гг. перешли далеко не все. А без потерь и в новом навсегда качестве — вообще считанные единицы. Куприн — в их числе, но, говоря словами апостола Павла, "как бы из огня".

В условиях анемичного и богемного "серебряного века", он был живой диковиной, экзотикой, но уж никак не образцом для поклонения и подражания. Представьте себе, каково было "передовым" декадентам всех мастей и оттенков читать такие, например, купринские сентенции:

«Наши литераторы, на кого они похожи — редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы и кривобоки, при ходьбе вихляют всем туловищем, загребают ногами или волочат их — смотреть противно...»

«Если каждый поставит себе целью жизни хоть один клочок пустынной и неудобной земли превратить в сад, то весь мир через несколько сот лет превратится в цветущий рай…»

Да, его творчество многие любили, многие им восхищались, но купринская прижизненная экзотика была, надо понимать, — не по части новейших "аглицких блох" и не по части мистических исканий, а скорее по части "ожившего мамонта". Всё — вроде бы откуда-то глубоко из родовой памяти, мощное, прекрасное и понятное без слов даже в своей странности, вот только куда и как всё это приткнуть, к чему приспособить?

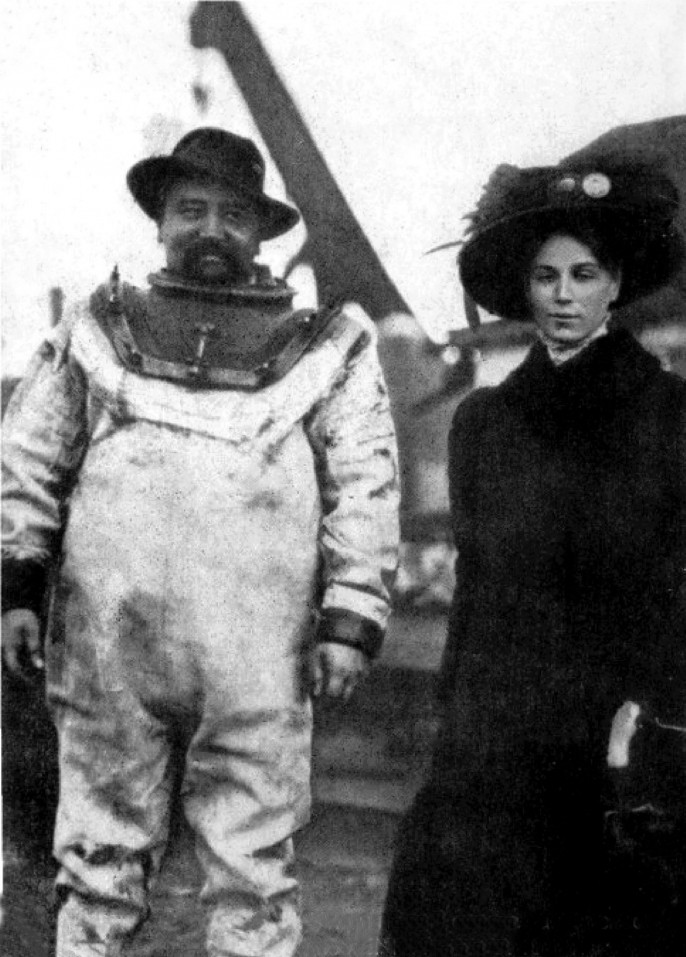

Куприн в водолазном костюме после погружения на дно Чрного моря. По левую руку от писателя его вторая жена Е.М. Куприна. Фото 1911 года.

Все эти полёты на воздушных шарах и самолётах, водолазные погружения на дно моря, участие в борцовских и боксёрских поединках, занятия гимнастикой, — всё это войдёт в моду чуть позже, с появлением футуризма, а станет массовым явлением ещё позже, в эпоху ОСОАВИАХИМа и "сталинских" физкультурных парадов. Но, в отличие от тех же футуристов, Куприн хорошо знал и понимал, но вовсе не обожествлял новейшую на тот момент машинерию, поскольку видел в ней не новое откровение свыше, а новые средства достижения полноты человеческого бытия (и небытия тоже) — здесь, в понимании смысла жизни, он был категорически "старомоден".

А с революцией и советским строем у него вообще отношения не сложились, хотя было и возвращение в СССР, и даже присутствие на параде 7 ноября 1937 года — в честь 20-летия Великого Октября. Впрочем, об этом ниже.

«Самый талантливый наш писатель из молодых», как не раз и не два называл его сам Лев Толстой? Но у других "молодых" той эпохи, включая Максима Горького и Ивана Бунина, не говоря уже о прочих авторах, да и у читающей публики на этот счёт было своё, весьма отличное от толстовского, мнение. Во всяком случае, в "первую двадцатку" самых популярных писателей, как свидетельствуют библиотечные отчёты того времени, Александр Иванович не входил.

«Наш Джек Лондон»? Но Куприн — вообще "про другое". Не про место человека в обществе и даже не про лучшее устройство общества, а про место человеческого в обществе и в самом человеке. Наверное, прав был Константин Паустовский, сказавший о Куприне: «Он повсюду искал ту силу, что могла бы поднять человека до состояния внутреннего совершенства и дать ему счастье…»

Для Куприна это была, прежде всего, сила любви. Любви к жизни, любви к женщине, дарующей жизнь, любви к природе, без которой жизнь невозможна, любви к искусству, придающему жизни смысл… Конечно же, он любил искусство в себе, но уж никак не себя в искусстве — русский самородок, алмаз, который даже не стремился стать бриллиантом в чьей-то оправе. И дружил, большей частью, с такими же русскими самородками: певцом Фёдором Шаляпиным, борцами Иваном Поддубным и Иваном Заикиным, спортсменом и лётчиком Сергеем Уточкиным, шахматистом Александром Алехиным. И все эти люди не просто восхищались писателем (Иван Поддубный: «Многим я обязан Куприну. Он открыл мне тайну, дал мне "борцовское сердце»), но всегда по мере своих сил — и немалых сил, кстати! — поддерживали его в сложные моменты жизни.

Дружить Александр Иванович, видимо, умел не хуже, чем писать. А вот враждовать не умел. То есть мог быть к человеку несправедливым, оскорбить его, в том числе — публично и печатно. Мог разорвать личные отношения. Но никогда не создавал "коалиций", не интриговал и не вёл "войны на уничтожение": физическое или репутационное, — против кого-либо. В общем-то, и весь "литературный процесс" не вызывал у Куприна личного интереса, он был участником этого процесса исключительно как автор и отчасти — мучительно для себя! — как редактор, но не был ни организатором, ни, тем более, бенефициаром. Потому что, при всей своей потрясающей работоспособности, Александр Иванович вовсе не ставил литературу, искусство, которое, по его же словам, всё побеждает, — выше жизни. В противном случае творческое наследие Куприна наверняка было бы в несколько раз обширнее и носило бы куда менее "рваный" характер.

Кроме того, он был принципиально внепартиен, хотя в дореволюционный период сочувствовал социалистам-революционерам, считался "неблагонадёжным" и даже спасал участников восстания на крейсере "Очаков" — того самого, под руководством лейтенанта Шмидта.

Не слишком известный факт: одним из первых литературных опытов юного Куприна было стихотворение "Сны" 1887 года, посвящённое "народовольцам", казнённым за покушение на императора Александра III, в том числе — Александру Ульянову, старшему брату будущего создателя партии большевиков и вождя Октябрьской революции Владимира Ульянова (Ленина).

Когда вышедший в отставку (после избиения полицейского чина) поручик Куприн работал над получившей шумный успех и широкое признание повестью "Поединок", опубликованной в канун "первой русской революции", он находился в близкой дружбе с Максимом Горьким, уже тогда — одним из главных организаторов и дирижёров литературного процесса не только на территории Российской империи, но и далеко за её пределами. Эта повесть пришлась на время русско-японской войны, неудачи в которой болбшая часть русского общества того времени видела сквозь призму "гнилости" всех институтов империи Николая II, включая, в том числе, и армию. Вот эту "гнилость" глазами подпоручика Георгия Алексеевича Ромашова ярко и убедительно нарисовал Куприн. Получилось, под наглядом Горького, абсолютное "попадание в яблочко" — и Куприна буквально носили на руках, причём не только упомянутый выше богатырь Иван Заикин.

Иван Заикин держит на руках писателей Алексея Будищева и Александра Куприна. Фото 1913 года.

На него буквально обрушились слава и многотысячные гонорары — впрочем, в денежных делах писатель особых лавров не снискал. Да и в политических тоже. Чуть позже оказалось, что он ничуть не видит себя "винтиком общепролетарского дела", что работа на РСДРП(б), да и любую иную политическую партию, ему чужда, что Куприн — "вольный художник", не желающий сковывать свой талант партийной дисциплиной. И отношение Горького к нему быстро и достаточно кардинально меняется: «Армейский поручик Куприн слишком часто сморкается на социал-демократов. Талант — хорошо, но скандалить необязательно". Куприн пытался достучаться до Горького со своей правдой: мол, ваш, Алексей Максимович, талант создало не рабочее движение и не умная книга Маркса, — но никакого взаимопонимания не нашёл. Личные отношения между ними были окончательно разорваны после перехода Куприна на сторону "белых" во время наступления армии Юденича на Петроград.

Написанный и опубликованный уже в эмиграции очерк Куприна "О Горьком" (1924) содержит следующую сентенцию: «Однажды в нём заговорила совесть, зажглась на минутку хорошая русская душа (столь им обруганная, затоптанная и заплёванная). Это случилось в середине 1917 года... Смольный тогда сделал генеральный смотр своим силам, подробную репетицию будущего переворота, жестокую разведку в направлении: насколько обаранилось человеческое петербургское стадо и насколько прочна его охрана? Оказалось, что бараны находятся в полной спелой готовности идти на убой и на стрижку, что пастухи его глупы, неопытны и растерянны, а сторожевые собаки трусливы, беззубы и за кусок хлеба перебегут куда угодно.

Целый день носились по городу броневики и грузовые платформы, переполненные вооружёнными людьми, увешанные красными флагами. Целый день поливали ни в чём не повинную публику пулемётным и беглым ружейным огнем. Свирепый опыт прошёл безнаказанно…

Горький был в этот чудовищный день на улице. На другой день, под свежим впечатлением, он описал виденные им сцены в такой яркой и сильной статье, какую ему ещё не удавалось и уже никогда не удастся написать. Помню и теперь из его статьи грузовики, столь тесно унизанные штыками, что походили на огромных стальных ежей. Помню отдельных святых безумцев, которые голыми руками хватались за эту острую щетину и гибли. Помню, как Горький прятал пятилетнюю девочку за трамвайный столб… Статья была прекрасно закончена решительным отказом Горького идти дальше по одной дороге с большевиками, забрызганными невинной кровью. О, как мы полюбили его снова за эту горячую, искреннюю, правдивую минуту! Сказался-таки, наконец, вылез из балаганного "сверхчеловека" добрый русский человек!»

И далее Куприн пишет, что после убийства Урицкого Канегиссером Горький «изъял из обращения главные ценности: свою душу и свою славу", начав оправдывать "красный террор". Но, правды ради, следует заметить, что убийство Урицкого произошло 30 августа 1918 года, а Куприн после этого, как ни в чём не бывало, ещё несколько месяцев продолжал сотрудничать с Горьким и с большевиками, даже встречался с В.И.Лениным, которому предложил создать газету для крестьян…

На войне как на войне, особенно — на гражданской, где брат идёт на брата, а сын — на отца, где линия фронта между враждующими силами может измениться в любой момент, и недавний враг может стать ближайшим союзником, а недавний союзник — смертельным врагом…

Впрочем, гражданская война продолжалась для Куприна и в эмиграции — во всяком случае, отчасти. И, в отличие, например, от Бунина и Набокова, годы, проведенные Александром Ивановичем вне России, не были отмечены какими-то общепризнанными литературными достижениями, а его роман "Юнкера", изданный в 1933 году, прошёл практически незамеченным — в эмиграции все обсуждали первого в истории русской литературы нобелевского лауреата Бунина и его явно "антиреволюционную" "Жизнь Арсеньева", а в Советском Союзе было тогда не до юнкеров.

Возможно, в этом была какая-то высшая справедливая несправедливость, поскольку талант Куприна питался живой стихией русской речи и русской жизни, которая, как волжская вода, просто отсутствовала на берегах Сены.

И да, Иван Алексеевич Бунин, один из ближайших дореволюционных друзей Куприна, в парижской эмиграции стал первым ненавистником Александра Ивановича. Его уничижительные отзывы доходили даже до такого: «О Куприне трудно писать воспоминания, неловко касаться его пьянства, а ведь вне его о нём мало можно написать…» — мол, алкоголик, бездарь, "дворянин по матери". Видимо, на соперничество литературных реноме здесь наложились и политические разногласия, окончательно зафиксированные переездом уже смертельно больного (рак пищевода) писателя из Франции в СССР в 1937 году.

Переговоры о возвращении начались практически сразу после смерти Максима Горького: жизнь в эмиграции для Александра Ивановича оказалась относительно бесплодной и явно бесперспективной, даже с учётом кинематографического успеха его дочери Ксении, но при живом "буревестнике революции" возвращение в СССР представлялось невозможным, плюс к тому Куприн внутренне мог рассчитывать на то, чтобы частично заменить Горького в "верхах" советского Союза писателей. Тем более, уже на виду, помимо горьковского примера, был пример Алексея Николаевича Толстого и некоторых других "возвращенцев". Не исключено, что какие-то планы относительно Куприна строили и в Кремле 1937 года — во всяком случае, «добро» на его возвращение дал сам Сталин, а само событие удостоилось внимания газеты "Правда" и ТАСС: "29 мая выехал из Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель — автор повестей "Молох", "Поединок", "Яма" и др. — Александр Иванович Куприн".

К сожалению или к счастью, ничего особенного в результате не произошло. Незадолго до своего 68-летия Куприн, проведший в Советском Союзе чуть больше года, скончался в Ленинграде.

Эта статья начиналась с тезиса о том, что Александр Иванович Куприн в советские времена оказался "необязательным" классиком отечественной литературы. Сейчас, правда, российский Минпросвет внёс его лучшую прозу в списки рекомендованных произведений для изучения в рамках школьной программы по литературе, но, во-первых, эти рекомендации уже вовсе не обязательны к исполнению в полном объёме, а во-вторых, кого сегодня там только нет?! Образно говоря, "всякой твари по паре". Но это уже совсем другая, отдельная тема.

Вернёмся к нашей литературе. Существует ли в ней сегодня некая "купринская линия", "купринская школа", сказывается ли творчество Куприна на творчестве современных отечественных писателей? Сложный вопрос. Пожалуй, единственный заметный прозаик, который открыто называл себя последователем и продолжателем дела Александра Куприна, великолепный рассказчик Вячеслав Дёгтев, скончался в апреле 2005 года, неполных 46 лет отроду… В своей лекции, прочитанной на Купринских днях литературы, он говорил: «К Александру Ивановичу Куприну у меня особое отношение. Как к предку. Как к родственнику. Всю жизнь я ищу параллели в наших судьбах, ищу родимые отметины. И нахожу их всё больше и больше... Мне близко в Куприне то, что он не оставлял черновиков, уничтожал их, как и варианты своих произведений, чтоб не мозолили глаза. Это человек, который хотел бы хоть на несколько дней побывать лошадью, растением или рыбой (ах, как я хотел бы тоже побыть лошадью, или волком!); который хотел бы пожить внутренней жизнью каждого встреченного в жизни человека… Он тонкий наблюдатель, он поэт. Двенадцатилетние девочки пахнут у него резедой, а мальчишки, те — воробьём. Море у него пахнет (как близка мне эта особенность — запахи!) йодом, озоном, рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и чуть-чуть, опять же, резедою. И от этого в груди у героя рассказа начинает дрожать предчувствие какого-то великого блаженства, которое, лишь только он осознаёт это, тотчас и уходит».

Лично мне сегодня Куприн — может быть, по аналогии с "ожившим мамонтом" — напоминает описанный Юрием Кузнецовым в стихотворении 1970 года плавник древнего существа, который то "уходит в землю", то вновь становится видимым и действенным:

Из земли в час вечерний, тревожный

Вырос рыбий горбатый плавник.

Только нету здесь моря! Как можно!

Вот опять в двух шагах он возник.

Вот исчез. Снова вышел со свистом.

— Ищет моря, — сказал мне старик.

Вот засохли на дереве листья —

Это корни подрезал плавник.

Только вот Куприн, его линия — вовсе не символ прошлого, подрезающий корни дерева нашей нынешней жизни. Напротив, это — оживляющая сила, заставляющая вновь и вновь прорастать то, что, казалось бы, давно и навсегда умерло. Словно красные бусинки из ожерелья Олеси (эту историю, на мой взгляд, перепела в своей "Лесной песне" Леся Украинка) становятся каплями крови, а в гранатовом браслете бьётся пульс великой и вечной любви скромного чиновника Георгия Желткова…

Сергей Судовцев