Мы часто говорим сегодня о кризисе доброты и сострадания в обществе, о духовном его опустошении, но не обращаем внимания, что едва ли не ведущую роль в нашем нравственном одичании играют средства массовой информации – в первую очередь радио, телевидение, интернет. Именно теперь успешно реализуется тот план духовного растления нашего народа, который агрессивный Запад наметил сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Его называют «планом Даллеса». Говорят, что этот план – вымысел. Однако почему же он так очевиден и так настойчиво и нагло осуществляется до сих пор?

В 1940-50-е годы, которые нынче очень неумело и фальшиво пародируют журналисты, пытаясь к ним подстроиться, всё было иначе. Пройдя через трагический военный опыт, потеряв около 27 миллионов своих лучших сынов и дочерей, наша страна дала решительный и эффективный отпор подобным планам нашего духовного оскудения. В послевоенные годы отечественное радио взяло на себя миссию воспитания молодёжи на самых высоких образцах культуры. Утверждалась система ценностей, которая лежала в основе русского национального самосознания. Верховная власть нашей страны обязывала работников радио показывать лучшие театральные произведения русской и советской классики.

Вспоминаю, как долгими зимними вечерами мы собирались всем семейством вокруг радиоприёмника «Родина», чтобы послушать любимую передачу «Театр у микрофона». В первые послевоенные годы редакция записала и подарила слушателям 32 спектакля лучших московских театров по пьесам классиков отечественной драматургии. И я, деревенский мальчишка из глухого села, удалённого от больших городов непроезжими дорогами, болотами и лесами, получал возможность приобщиться к высотам отечественной культуры. Кроме «Театра у микрофона» мы любили слушать «Литературные чтения». Произведения русской и советской классики тут читали выдающиеся актёры – Качалов, Ильинский, Журавлёв, Яхонтов, Орлов, Абдулов, Бабанова.

В общем объёме художественных программ три четверти эфирного времени занимало тогда музыкальное вещание. Эти годы отмечены небывалым расцветом песенной культуры. И далеко не случайно, что информационная война за разрушение нашего отечества началась в постсоветское время с уничтожения русской песни. Как говорил древнекитайский император – чем громче в стране звучит чужая музыка, тем ближе эта страна к погибели.

С ностальгией вспоминаются мне теперь народные песни в исполнении Марии Петровны Максаковой: «Чернобровый, черноглазый», «Помню, я ещё молодушкой была», «То не ветер ветку клонит», «Цвели, цвели цветики»… «Какая чистота и неизбывная щедрость русской души раскрываются в её пении, какая целомудренность чувства и строгость манеры!» – писал о Максаковой Лемешев.

Очень часто звучал тогда на радио дуэт лирического баритона Владимира Бунчикова с лирическим тенором Владимира Нечаева. Их называли вокальными братьями. В исполнении дуэта обрели популярность такие произведения, как: «Вечер на рейде» Соловьёва-Седого, «Мы люди большого полета» Мокроусова.

Сёстры Фёдоровы исполняли русские народные песни: «А я по лугу», «Мыла Марусенька белые ноги», «При долине куст калины», «Неделька», «У нас нынче субботея», «Как по Морю», «При народе в хороводе», «Лирические псковские припевки», «Звёздочка» и др.

Постоянно звучали в эфире «Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого» и «Хор мальчиков имени А. В. Свешникова». Это были эталоны высокого хорового искусства. Навсегда вошли в музыкальную память моего послевоенного поколения народные песни в исполнении хора Пятницкого: «По диким степям Забайкалья», «Степь да степь кругом», «Коробейники». До сих пор звучит в ушах исполненная хором мальчиков песня «Родина слышит» (Шостакович – Долматовский) и осенённая солнцем весенняя песня «Скворцы прилетели» (Дунаевский – Матусовский)…

Появился тогда на радио цикл спектаклей под рубрикой «Научный радиотеатр». Инициатором его стал драматург Роман Глиер. В постановках участвовали мастера советского театра: Астангов, Грибов, Кторов, Плятт. Кроме драматургов, режиссёров и актёров в работе над популяризацией отечественной науки принимали участие ведущие учёные.

С декабря 1945 года Центральное радио стало выпускать детский радиожурнал «Клуб знаменитых капитанов». Капитаны рассказывали школьникам о великих путешественниках, о последних достижениях науки, о чудесных явлениях природы. Выходил на радио ежемесячный литературный журнал «Невидимка», адресованный школьникам среднего и старшего возраста. Передача знакомила с новинками отечественной и зарубежной литературы, расширяла и углубляла знания, которые давала школьная программа. Радиожурнал «По родной стране», рассчитанный на детей старшего и среднего школьного возраста, содержал большой познавательный материал об экономике, почвенно-климатических условиях, природных богатствах нашей страны. Звучала в эфире передача «Радиоклуб юных географов». На собраниях клуба географы, геологи, зоологи и ботаники рассказывали юным слушателям о своих научных работах и открытиях, отвечали на вопросы и давали полезные советы. На радио ежедневно звучала утренняя детская программа «Пионерская зорька». Она посылала в эфир позывные добра и света до тех пор, пока этот свет не иссяк в середине 90-х годов.

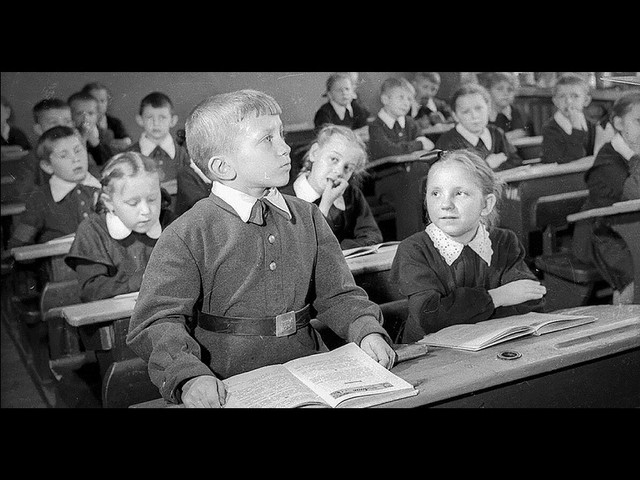

Культ знания успешно утверждался в советской школе послевоенного времени. Страна героев, только что победившая фашизм, освободившая от него народы Западной Европы, хотела быть страной мечтателей и страной учёных. Требования к учащимся стали очень строгими. С этой целью нарком просвещения Владимир Петрович Потёмкин отменил в школах социалистическое соревнование. Особым авторитетом и уважением стали пользоваться в школах строгие и требовательные педагоги. При Потёмкине были введены выпускные экзамены в 4-х, 7-х и 10-х, а также переводные экзамены по всем ключевым предметам в пятом, шестом, восьмом и девятом классах.

Начиная с четвёртого класса и до выпускного, десятого, каждый учебный год завершался у меня экзаменами по всем основным предметам, как это было принято в дореволюционной классической гимназии. В 6-м классе, например, в 1952-53 учебном году я сдавал переводные экзамены по арифметике, русскому языку, ботанике и географии. В следующем учебном году, по окончании седьмого класса, я держал выпускные испытания по конституции страны, русскому языку письменно и устно, физике, алгебре, географии, геометрии, истории.

Замечу также, что классический экзамен предполагал, что учащиеся и педагоги доверяют друг другу и не сомневаются во взаимной честности и добропорядочности. На устном экзамене, в общении с преподавателем, наглядно выявлялось умение соображать, рассуждать, творчески подходить к усвоению материала.

А что произошло с упразднением ежегодных экзаменов и с введением на выпускном классе единого государственного? «Многомудрые» чиновники XXI века видят ученика заведомым жуликом и проходимцем. Желая отсечь его «преступные» поползновения, несчастного ученика пропускают через специальные «гармошки» (в народе их называют «труба» или «кишка»), отбирают мобильные телефоны, «под конвоем» отводят даже в туалет.

В наше время всё было иначе. Ученику доверяли, в честности его никто не допускал никакого сомнения. Борьбе за прочные знания была починена сама методика преподнесения ученикам нового материала. Структура уроков по всем предметам была строгой и неизменной: опрос (проверка выполнения домашнего задания), объяснение нового материала, закрепление (проверка усвоения нового материала), домашнее задание. Никаких «поурочных баллов» не было и в помине. Ученик вызывался к доске, выкладывал на учительский стол дневник и перед всем классом излагал содержание домашнего задания: пересказывал параграф учебника, читал наизусть стихотворение или прозаический текст, вёл рассказ близкий к тексту или с изменением лица рассказчика. Принятая в послевоенной школе форма опроса развивала логическое мышление, совершенствовала устную речь, воспитывала навык общения с большой аудиторией, застраховывала нас от болезни «клипового мышления», которой страдают современные ученики. Когда ответ у доски завершался, учитель задавал дополнительные вопросы, призванные прояснить наиболее трудные моменты домашнего задания. Если ученик затруднялся с ответом, учитель привлекал к работе весь класс. Затем выставлялась оценка в дневник и классный журнал, сопровождавшаяся учительским комментарием.

Наша учительница русского языка и литературы много читала вслух, вела литературный кружок, поощряла ребяческое виршеплётство. При этом она ухитрялась приблизить к нам, сделать современными произведения Гоголя и Некрасова, Лермонтова и Пушкина. Поэму Некрасова «Мороз, Красный нос», например, она освещала на уроках так, что её высокий поэтический пафос лишался в наших глазах всякой архаики. Мы воспринимали эту поэму как современное произведение о нашей, послевоенной деревне. Мы понимали, что событие, случившееся в крестьянской семье, потерявшей кормильца, как в капле воды отражает многовековые исторические беды России, только что пережитые ещё раз всеми нами, что горе Дарьи неслучайно определяется в поэме как «великое горе вдовицы и матери малых сирот».

Мы узнавали тогда на уроках литературы, что в повести «Тарас Бульба» Гоголь говорит об особом родстве всех людей «по душе, а не по крови». Это духовное родство спасло и укрепило нашу страну в борьбе с проклятою фашистскою ордой. Мы понимали, что Тарас Бульба, приговаривая своего сына-изменника на смерть, возвышается над узами кровного родства и остаётся верен высокой заповеди духовного братства.

Замечательно, что речь Тараса Бульбы о товариществе мы заучивали наизусть. Эта речь вошла тогда даже в наши ребяческие игры.

В пятых-седьмых классах наша учительница настойчиво вовлекала нас в работу над сочинениями. Поскольку уроков литературы было тогда 6 часов в неделю, то чтение или выполнение домашних письменных работ становилось существенной частью не только изучения родной литературы, но и развития творческих возможностей ученика.

Вспоминая уроки учителей в сельской школе 1940-1950-х годов, я не могу не признать, что наши добрые наставники воспитывали детей, опираясь на заветы тысячелетней национальной духовности. Вслед за Достоевским, не называя его имени, они основывали свой взгляд на социализм, «свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к чистоте, а не к муравьиной необходимости». Они убеждали нас, что смысл жизни не в материальном преуспеянии, что «не хлебом единым жив человек». По своей внутренней сути советский человек ничто же сумняшеся утверждал себя на вечных евангельских принципах.

Вспомним, кстати, и Павку Корчагина, видящего смысл своей жизни в жертвенном служении человечеству: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не была мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук