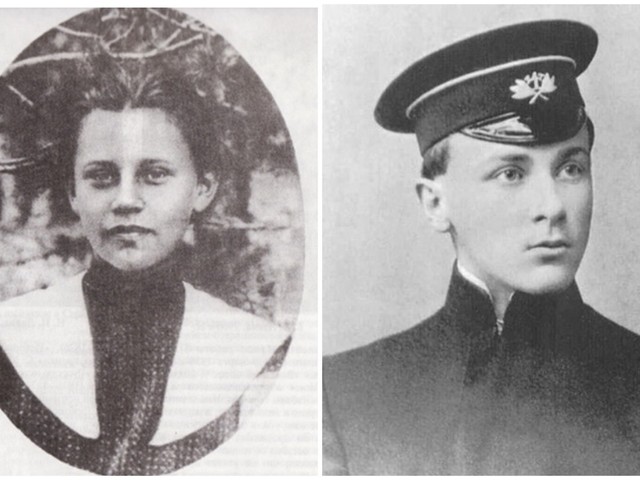

Вообще-то ее звали Таня. Тасей ее, гимназистку, назвал при первой встрече восьмиклассник Миша.

"Я тебя вызову", - говорил ей. "Где бы я ни был, я тебя вызову!" Звал телеграммами на каникулы, потом - в глухое село, куда его назначали врачом, потом - в Белую армию. "Я тебя вызову" - и она, столбовая дворянка, как декабристка летела на зов: на голод, нищету, реальную угрозу смерти от пули петлюровцев, от банд Махно, когда пробиралась на юг, от шуровавших на Кавказе чекистов.

И всем твердила - она будет, где он: "И не иначе!"

Поцелуй в Купеческом саду

Ей едва исполнилось 16. Она, дочь саратовского статского советника, приехала в Киев на лето к тетке. Миша, гимназист, сын теткиной подруги, забежал случайно. Но когда тетка предложила показать Тане город, тут же согласился и почему-то сразу назвал ее Тасей: "Пойдем, Тася". Так она, "шатенка с синими глазами", и останется навсегда не Таней Лаппа - Тасей.

Все лето в Киеве пробродила с ним. Запомнила, что показал ей во Владимирском соборе роспись в трансепте: прокуратор Понтий Пилат с темными злыми глазами и перед ним - Христос. Чем-то уже тогда цепляло его противостояние их взглядов. А вообще катались на лодках (гимназистам, кстати, запрещалось это), ходили по музеям, а вечерами, если не играли у Булгаковых в "блошки" и "море волнуется", бежали в театр. Это запрещалось еще строже - приходилось подделывать разрешения инспекторов. И уж совсем запретно, да что там - преступно, целовались в кустах Купеческого сада.

Договорились встретиться на Рождество, но отец, напуганный яростью Джульетты, Тасю не отпустил. Тогда в Саратов летит телеграмма от друга Миши: "Телеграфируйте... приезд. Миша стреляется". Отец Таси перехватил ее - посмеялся. Тасю заперли на ключ. Ей даже предлагали потом ехать учиться в Париж, лишь бы не смотрела в сторону Киева. Отвергла. Польско-литовская кровь! Она ведь на самом деле была правнучкой декабриста Матвея Лаппа, разжалованного когда-то за бунтарский дух в рядовые.

Словом, встретятся они (с ума сойти!) только через три года. Он будет уже студентом, она, медалистка, - классной дамой в женском ремесленном училище.

Вот в те дни, когда он для домашнего спектакля сочинит пьеску "С миру по нитке - голому шиш", все и будут ну просто валяться от смеха. В пьесе бабушка спрашивала про женихавшихся Мишу и Тасю: "Но где же они будут жить?" На что некая "доброжелательница" отвечала: "Жить они свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася - на умывальнике..."

Пророческой окажется пьеска, как все у него. Они и проживут так все 11 лет, укладываясь и на полу, и на столе, и на голой земле.

Татьяна Лаппа. 1916 год.

Молодожены предвоенного года

26 апреля 1913 года в церкви на Подоле Миша шагнул с невестой под венец. "Фаты у меня, конечно, не было, - вспоминала Тася, - я куда-то дела все деньги, что отец прислал... Была полотняная юбка в складку. Мама купила блузку... Почему-то под венцом хохотали ужасно". Никто в церкви не знал, да и не узнает, что накануне свадьбы Тася сделала аборт. Вот туда и ухнули те 100 рублей. "Никак нельзя было оставлять", - скажет в старости. И то сказать: если она собиралась спать в умывальнике, то ребенка класть куда - не в мыльницу же?

Через много лет, незадолго до смерти, Булгаков напишет другу, что совершил в жизни пять роковых ошибок. Но каких, не скажет. Литературоведы мозги сломают, пытаясь "вычислить" их. Ошибка, что бросил медицину, что сорвалась эмиграция, что не так ответил Сталину, когда тот позвонил ему в 1930-м, наконец, что взялся писать пьесу "Батум". Мне же кажется, первой ошибкой его стал первый аборт Таси, а второй - второй аборт; она сделает его через четыре года. Он ведь страшно любил детей - это знали многие.

Но, увы, еще больше любил комфорт, а эгоизм - возводил в достоинство.

А вообще жили насвистывая. Зимой каток и, представьте, бобслей на извилистых горках, летом велосипед или футбол, он организовал первую в городе команду (привет киевскому "Динамо"!). Днем библиотека, горы книг к экзамену, на голове - вконец разрушенный пробор, а за столом рядом - Тася в слезах над французским романом. Вечером - кафе, рестораны на те 50 рублей, что регулярно присылал ей отец, и - если рубль последний, а лихач рядом - садились и ехали!

Славно жили, пока не грянула война. Пока наш педиатр не оказался в Черновцах, в госпитале Красного Креста, а она, сорванная телеграммой, не грохнулась в обморок, помогая ему ампутировать ногу. "Держи крепче!" - покрикивал на нее. "Он пилил ноги, а я их держала, - вспоминала Тася. - Нашатырь понюхаю и держу..." И ведь не Родине служила (как Любовь Белозерская, вторая жена Булгакова; она в медсестры пойдет из "высокого патриотизма"!) - мужу помогала. Не писателю еще, не культовому драматургу (как третья жена его, Елена Шиловская), нет - мальчишке, без которого не могла.

Биограф его, Алексей Варламов, в книге о нем справедливо скажет: "Ему невероятно повезло с первой женой, ей с ним - нисколько. Все, что она делала в последующие годы, вызывает только восхищение. Если бы не было рядом этой женщины, явление писателя в литературе не состоялось бы".

Чета Булгаковых среди актеров театра во Владикавказе. 1919 год.

Трижды спасенный любовью

Она спасет его трижды. Сначала вырвет из двухлетнего морфинизма. Потом выходит от возвратного тифа во Владикавказе, где он окажется с отступающими белыми. Трое суток без сна (полотенца на лоб, мокрые рубашки, прощания, когда закатывал глаза) Тася запомнит на всю жизнь. Когда на четвертое утро выползет на порог - город будет пуст. Вот тогда она и отнесет ювелиру витую как канат ("с палец толщиной"), длинную ("два раза обкручивала вокруг шеи") золотую цепь, подарок отца. Рубите звено!

Эта цепь спасет нам писателя в третий раз. Уже от голода. Рубить ее по куску будут долго. Но вот ведь штука, каламбур печальный: цепь уменьшалась, но с каждым звеном - обрубалась и цепь семейных уз.

Булгаков явится в Москву в конце сентября 1921 года. "Все мое имущество, - напишет позже в одном рассказе, - помещалось в ручном чемоданчике. На плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его, чтобы не возбуждать чувство отвращения от этой лохматой дряни... Он заменял мне пальто, одеяло, скатерть. Но он не мог заменить мне комнаты". В рассказе он хорохорится, фасонит. На деле ситуация была - труба. Не было не только жилья, не было денег, работы, еды.

А главное - он не знал, где искать Тасю.

Они распрощались на пристани в Батуми. Его шатало от голода, небо было как "огромная портянка", но он верил: хоть в трюме, хоть зайцем, но уплывет в Стамбул. И добавлял: "Но ты не беспокойся, я тебя выпишу". Она же, продав последнюю стоящую вещь, кожаный отцовский баул, уплыла в Одессу, потом поездом, в Москву. Обокрали, конечно! Довезла лишь подушку от матери Булгакова.

Через полвека Тася, худенькая старушка с пучком на голове, все никак не могла припомнить клювастым журналистам, налетевшим на нее, как же они встретились в Москве. Где у нее кроме подушки была справка из театра Владикавказа (играла "на выходах" в неумелых еще пьесах мужа), но пойти в московский актерский профсоюз стеснялась - слишком была оборванной. Тогда на нее и свалился Булгаков - такой же: обрывки носков, дырявые ботинки...

Он хватался за все. Месяц служил секретарем в ЛИТО на Сретенке - литотделе Наркомпроса. Ему высыпали на газету пять фунтов гороху. "Это вам. Одна четвертая пайка". И 12 таблеток сахарина. "Что продать? - вертел про себя. - Простыня, пиджак? О жалованье ни духу. Простыню продал. Дома - чисто..." Служил в частной газете ("Валенки совсем рассыпались"); заведовал издательским отделом в каком-то техническом комитете ("Целый день как в котле"); на месяц прибился актером в бродячую труппу ("Плата 125 за спектакль, убийственно мало"); а затем с "друзьями" даже пудру перепродавал ("Пытали удачу, прогорели"). Цеплялся за жизнь. Один родственник напишет: "Миша поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа... Он поймает свою судьбу".

А Булгаков в те дни, встретив на бульваре писателя Миндлина, уже "развивал" ему свою "теорию жизни": "У каждого возраста, - втолковывал, - свой "приз жизни". Эти "призы" распределяются по жизненной лестнице - всё растут, приближаясь к вершинной ступени..."

За очередным "призом" он и приехал в Москву. Только не знал, что главный приз, может, самый главный в жизни, Тасю, родную насплошь - он и потеряет тут.

Дом по Большой Садовой, 10, где автор романа разместил "нехорошую квартиру".

Комната без солнца

"Счастлив только тогда, - писал из комнатки в коммуналке, - когда Таська поит меня горячим чаем". Удивлялся: "Ты живешь в тяжелейших условиях и даже не жалуешься на нечеловеческую жизнь!" Она отвечала: "Я живу, как и ты". И бежала греть воду на кухню. Он, когда писал по ночам, любил, чтобы она сидела рядом с шитьем и носила тазы с водой: "Скорей, скорей горячей воды!" - кричал, ибо у него холодели руки и ноги. Условий, разумеется, никаких, квартира - ужас! За стенкой милиционер с женой, хлебопек, Дуся-проститутка (когда к ним стучали - "Дуся, открой!", Тася из-под одеяла шептала: "Рядом!") и Аннушка Горячева, Чума, та, которая и прольет подсолнечное масло в его романе.

Соседка Аннушка Горячева, "Чума", которая и прольет подсолнечное масло в "Мастере и Маргарите".

"Я положительно не знаю, - писал он в дневнике, - что делать со сволочью, что населяет эту квартиру". Но через год выйдет его "Белая гвардия", про которую Волошин, поэт, тогда же напишет: эту вещь, "как дебют начинающего писателя... можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого".

Да, через год его настигнет слава и ровно через год он разойдется с Тасей.

Он, который отлично ставил диагнозы Белому движению, Советской власти, тоталитарному обществу, подлой литературной и театральной "каше", кто легко вычислял "стукачей" и чуял фальшь запроданных женщин, кто под каждым видел на три метра вглубь - не смог, увы, не сумел оценить любовь девочки, преданной ему безмерно - преданной всеми косточками души и тела.

Уходя, поможет ей переехать в квартиру того же дома. Соседей поменьше, комната побольше. Правда, окно ее будет упираться в стену напротив. Грустная символика! В комнату никогда не будет заглядывать солнце. Съемщику квартиры, некоему Артуру, Тася скажет однажды об этом. Тот, который выселит ее потом в подвал, усмехнется и - это невозможно придумать нарочно! - бросит между прочим: "А зачем тебе солнце?.."

Б. Ливанов. Шарж на автора спектакля "Дни Турбиных".

Чужое посвящение

"Мне кажется иногда, - скажет Булгаков, - что я стреляю из какого-то загнутого ружья. Кажется, прицелюсь, думаю - попаду в яблочко... Бац! И не туда. Не туда". Имел в виду не увидевшие света романы и пьесы. Но вот о чем подумалось: не меньше, рискну сказать, он ошибался и с женщинами.

Был женат трижды. От Таси ушел к Любе Белосельской-Белозерской, которую Ильф и Петров ядовито звали "Белорусско-Балтийской", а он называл: "Любан", "Банга", "Топсон", "Нанси". Познакомится на приеме с иностранцами, подсядет к роялю, наиграет вальс из "Фауста". Люба, как раз искавшая себе уже третьего мужа, отметит: у этого "лицо больших возможностей", вылитый Шаляпин.

Она, 23-летняя дочь дипломата, служила машинисткой в издательстве, но была "женщиной с прошлым": недавно из Парижа, где жила с мужем-журналистом, писала рассказы, танцевала в кафе-шантанах, даже знавала Бальмонта и самого Бунина. "Неглупая, практическая женщина, она приглядывалась к мужчинам, - скажет о ней писатель Юрий Слёзкин. - Умна, изворотлива, умеет себя подать и устраивать карьеру мужу, она пришлась как раз на ту пору, когда Булгаков выходил в свет и, играя в оппозицию, искал популярности в кругах интеллектуалов". А он Любу - боготворил, купил ей шубу из хорька, потом какое-то жемчужное ожерелье, но главное - посвятил ей "Белую гвардию".

Когда принес журнал оставленной уже Тасе, она, увидев посвящение, спросила: как же так, ты ведь говорил - это мне? "Люба попросила. Я чужому человеку не могу отказать, а своему - могу".

Вот тогда она и швырнет журнал за порог. А в старости с горечью признается: он даже билета на "Турбиных" не предложил ей. Домработницам давал, а о ней - забыл...

"Ты вечно будешь виноват перед Тасей", - узнав о разводе, крикнет ему Надя, сестра. Он и сам скажет потом: "Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает". Приносил сперва деньги, помогал. Но узнал ли он, что ей, выживая, пришлось делать какие-то шляпки, потом стучать на машинке, а позже (иначе нельзя было получить профбилет) - пойти на стройку, таскать кирпичи? Эх, эх - столбовая дворянка! Он, в одночасье ставший знаменитым, в новом костюме, лаковых туфлях, галстуке-бабочке (элегантный, талантливый, обаятельный, чертовски остроумный), подхватив Любу, летел на "Травиату", а Тася, заработав стаж "на кирпичах", была переведена выдавать инструменты. Там же - на стройке.

Неловко приводить недавно открывшийся документ, но все же... В сохранившейся налоговой декларации Михаила Булгакова говорится: в 1927-м заработал чистыми 19 736 рублей, в 1928-м - 11 086. Годовой доход рабочего, той же Таси, составлял тогда 900 рублей - меньше сотни в месяц. Когда в 1928 году Мака, Макуся, Мася-Колбася, как звал его Любин "круг", заключил договор на вторую пьесу во МХАТе и укатил с женой на курорт, Тася как раз добилась места в поликлинике, где-то в Марьиной Роще.

М. Булгаков. Трактат о жилище. 1926 год.

"Лисичка" и ее антипод

Восемь лет проживет он с Любой, но уже через год напишет в дневнике: "При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?" Обидел его "Достоевский". Телефон в кабинете висел над рабочим столом, и когда Люба, нависая над его головой, заболталась как-то с подругой, он упрекнул ее: "Ведь я работаю, Люба!" Ты, дескать, мешаешь. В ответ услышал: "Ничего, ты не Достоевский!"

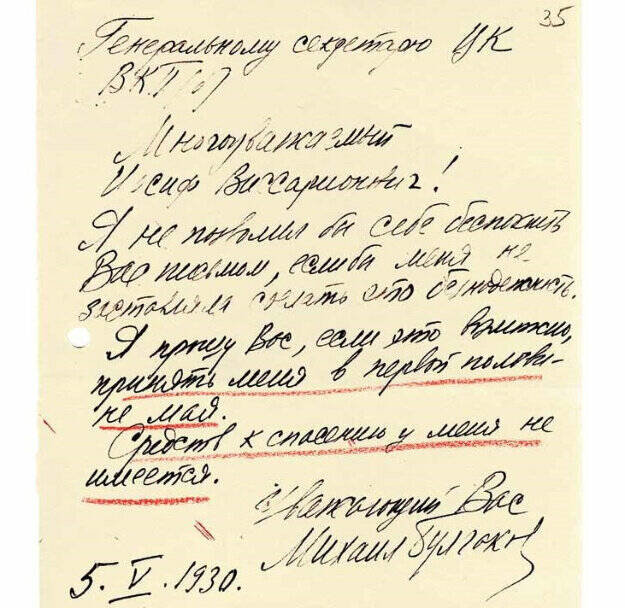

Елена Шиловская (она уже встречалась с ним), возмущенно рассказывала потом, что он бледнел, даже вспоминая об этом. Неудивительно, что когда финансовая катастрофа разразилась, когда он впервые обратился к Сталину (и тот спасет его, устроит в театр), семья его тихо распалась. Но, удивительно, черты Любы будут искать и даже находить в Маргарите.

Записка писателя Иосифу Сталину. 1930 год.

И уж совсем прямо, просто в лоб, будет звать себя Маргаритой его третья жена - Елена Шиловская, она же Неелова, она же - Нюренберг.

Литературовед Лидия Яновская назовет Елену "Женщиной с большой буквы". "Люди охотно становились ее рабами. Нет - подданными". Странное доказательство "большой буквы". Тася, напротив, сама готова была стать рабой любимому мужу. А я, если уж надо говорить про доказательства, вспомню Цветаеву. "Все женщины, - сказала она, знавшая толк в любви, - делятся на идущих на содержание и берущих на содержание". Себя Цветаева причислила ко вторым и досказала: "Не получить жемчуга, поужинать на счет мужчины и в итоге - топтать ногами - а купить часы с цепочкой, накормить и в итоге - быть топтаной ногами..."

Точь-в-точь про наш "случай" сказала!

"Ты лисичка", - скажет Елене через годы Ермолинский, друг писателя. Капризная, балованная дама. Напишет: "Она могла по-женски обмануть кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой, то лукавой хищницей". "Вот и Миша говорил, что похожа", - откликнется Елена на "лисичку". Хотя была, по-моему, танк. Когда мужу-генералу давали квартиру на Ржевском в военном доме, она выбрала лучшую: на первом этаже и с окнами на улицу. Шиловский, тогда начальник штаба округа, попробовал ее остановить: неудобно, дескать, лучшую, возможно, выберут Уборевичи. "Но самоуверенная и хорошенькая Елена, - пишет Яновская, - стояла на своем". И Уборевич, вообразите, засмеялся и отдал квартиру - сам поехал на третий этаж, окна во двор. Умела добиваться своего. Орел - не женщина!

Люся Нюренберг, будущая Елена Булгакова. 1907 год.

Или все-таки - "актриса", ловкая и неискренняя, как считала прямая Надя, сестра Булгакова, так и не принявшая ее.

Пролистано и давно подсчитано: только двух женщин называл Булгаков "королевами": маму ("светлая королева") и Елену, жену, - "королевушка моя". Хотя спор кипит до сих пор: она ли Маргарита или все-таки - кто? Сама Елена сразу назвала себя так. Но она ведь, когда мы еще толком не знали и жизни его, твердила, что и "Елена рыжая" в "Белой гвардии" - тоже частично она, хотя книга была опубликована (!) за 4 года до встречи с ней.

Мы ничего такого примысливать не будем. "Жизнь, - согласимся с Булгаковым, - куда хитрее на выдумки самого хитрого выдумщика". Будем помнить, что отчество его Маргариты было "Николаевна", как и у Таси, единственной венчанной жены его, что мотивы романа навеяны "Фаустом" Гете - оперу "Фауст" он только с Тасей слушал почти десять раз. И что юный де Ла Моль в романе Дюма, преследуемый толпой, жаждущей его убить, прорывается в Лувр, влетает в спальню королевы Марго и, оставив кровь на коврах, бросается к ее ногам. "Вы королева... спасите же меня!" Марго - это женщина, как верно пишет Яновская, которая спасает. Кто спасал Булгакова, мы с вами уже знаем.

С Любовью Белосельской-Белозерской. 1926 год.

А Яновская - та, кстати, поедет в Туапсе и найдет Тасю. Они проведут два дня. Будут сидеть в ресторане, бродить вдоль моря. Не знаю, расскажет ли Тася, что в романе о Мастере узнала их Никольское - глухое место с одинокой осиной, на которой хотелось повеситься от тоски, а в Маргарите, бесстрашно прыгавшей в воду, - себя, легко нырявшую головкой в Волгу, что так восхищало когда-то Мишу. Но однажды, когда Тася в Туапсе, в своей однокомнатной квартирке, будет сидеть на тахте, покрытой чудом уцелевшим с тех еще времен ковром, и гибким движением, с бессознательной нежностью, проведет ладонью над ним, Яновская, обомлев, вдруг поймет: Тася еще любит его.

"Маргарита?" - тихо ахнуло во мне, - пишет Яновская. - Неужели она была его Маргаритой?.." Яновская отречется потом от этой догадки, от самой мысли об этом, но мы уже - не отречемся!

Татьяна Николаевна Лаппа-Кисельгоф в последние годы жизни.

Память о белой карете

Тася, Татьяна Николаевна Лаппа, уехала из Москвы, из подвала своего, в 1936-м, когда после третьего брака Булгакова прошло три года, когда надежд уже не было. Ни разу не дала ему знать о себе, отгородилась от всех, решила никогда и ничего не рассказывать: ни про белую карету, в которой ехали по Киеву после венчания, ни про единственную пощечину, которую влепила ему незадолго до развода. Уехала в Черемхово, под Иркутск, к врачу-педиатру Саше Крешкову из их давней с Мишей компании. Крешков давно звал замуж. Везла в Сибирь (декабристка!) письма Миши, фотографии, черновики его да переписанную от руки статью о нем в 8-м томе Советской энциклопедии. Отдельные тома не продавались, а всю энциклопедию купить было не по деньгам.

У него были премьеры, рестораны, купе в международных вагонах, умопомрачительные приемы в американском посольстве с живыми птицами меж тюльпанов, а у нее - больничка при шахте, где была медсестрой, судна, стирка окровавленных бинтов да полы, которые мыла. Крешков ревновал ее, и больше всех - к Булгакову ("Ты до сих пор его любишь!"), и однажды, когда она уехала в Москву, порвал и выбросил все ее бумажки и фотографии. Это случилось в 1940-м, как раз когда умер Миша. Она кинулась на вокзал, но даже на кладбище опоздала. Навестила лишь сестер его. Те и сказали, что умер он в Прощеное воскресенье, что перед смертью "в тайне от жены" искал ее, что, умирая, кричал от боли...

Тася, услышав рассказ, промолчит, лишь погладит посмертную маску его, кстати, совсем непохожую. "А мне, - скажет, - не о ком заботиться. Мужу помогаю. Делаю все, что требуется от жены. Но ради Миши готова была отдать жизнь..."

Через несколько лет распишется с Давидом Кисельгофом, тоже из общей с Мишей компании, из их молодости. Обоим было уже под 50, они уедут в Туапсе, где у Черного моря она и похоронит Давида. А 10 апреля 1982-го соседи заметят дым, выползавший из-под ее двери. Когда взломают квартиру, увидят прогоревшую на плите кастрюлю. И рядом, у батареи, в лужице крови, Тасю...

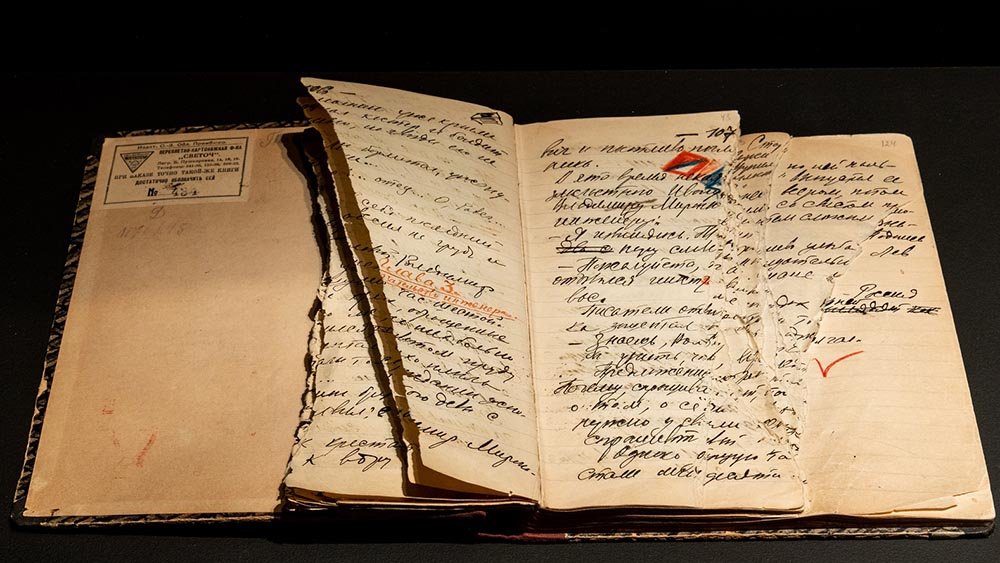

Первая редакция романа "Мастер и Маргарита", сожженная Михаилом Булгаковым. 1928 год.

"Мой бедный Миша! Он как-то лишь мельком обмолвился об этом, уклоняясь от дальнейших расспросов о Татьяне Николаевне. Но я убежден, она продолжала жить в нем потаенно... как укор, который в предсмертные дни не мог не обостриться... Он ждал ее, мучаясь и стыдясь, плохо скрывая это от нас... Она исчезла из его жизни незаметно и никогда, ни единым словом не напомнила о себе... Ее обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость - выше всякого тщеславия... Я понимаю боль моего умирающего друга, когда он вспоминал о Тасе Лаппа..."

(Из воспоминаний Сергея Ермолинского)

P.S. Она успеет перед смертью раскрыть тайну разрыва с Булгаковым, напишет Девлету Гирееву, автору книги о нем: "В разрыве я виновата, я не могла простить ему увлечения другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: "Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек!" Но... уязвленное самолюбие, гордость и... я его, можно сказать, сама отдала другой".Напишет в прощальном письме: "Я у него была первая сильная и настоящая любовь... Но теперь, - закончит, - поздно"...

Мастер в романе, выйдя из дома для умалишенных, тоже помните, шепнет своей Маргарите: "Поздно. Ничего больше не хочу, кроме того, чтобы видеть тебя... Бедная, бедная..."

Заглавное фото: Гимназисты Тася Лаппа и Миша Булгаков.