Яков Чернихов. Индустриальные фантазии

«Дом – это машина для жилья»

Ле Корбюзье

У этой выставки – удачное и тонкое название - «Работать и жить. Архитектура конструктивизма». Примечательно, что глагол «работать» поставлен на первое место, а следом идёт «жить». Это – веяние эпохи, когда царил культ машин, а сапиенс был обязан восторженно отступить пред величием деловитого железа! Агрегат умнее и красивее человека. Душа машин – вот точка сборки.

Знаковая фигура 1920-х годов, теоретик научной организации труда Алексей Гастев писал: «Мир машины, мир оборудования, мир трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает особые типы людей, которые мы должны принять, принять так же, как мы принимаем машину, а не бьем свою голову о ее шестерни».

Далее он развивал свою мысль:

«В социальной области должна наступить эпоха тех же точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей. Как бы нас не смущали сентиментальные философы о неуловимости эмоций и человеческой души, мы должны поставить проблему полной математизации психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости, с одной стороны, прямыми и кривыми экономических стимулов – с другой». Т

о есть человек станет функционирующим существом, для которого «жить» означает «работать». Ле Корбюзье – этот идол XX столетия сформулировал чётко и безапелляционно:

«Дом – это машина для жилья».

Экспозиция в арт-центре «Зотов» действительно заслуживает внимания – и оформлением, и творческими задумками, и размахом. Правда, вот здесь возникает недоуменная пауза, ибо размах уж больно широк. В подзаголовке значатся якобы даты конструктивизма – 1917 – 1937 годы. Настоящие рамки этого явления – 1920-1934 годы.

В 1920 году вышла брошюра Алексея Гана «Конструктивизм», где изобретатель самого термина утвердил: «Конструктивизм — стройное дитя индустриальной культуры». С 1917 до начала 1920-х архитекторы ещё примерялись к новому формату, не зная, какой будет пролетарская культура. Финиш – это 1934 год, когда неоклассик Иван Жолтовский своим ренессансно-барочным зданием на Моховой поставил точку в футуро-мечте русских авангардистов. Тот прихотливый дворец даже назвали «последним гвоздём в гроб конструктивизма.

О каком же 1937 годе вообще может идти речь, когда в середине предвоенного десятилетия возводились дома и станции метрополитена с использованием античного ордера, египетскими и вавилонскими мотивами, версальским шиком да прочими «финтифлюшками»?! Да-да. С точки зрения рацио-конструктивистов любой декор – это ненужная финтифлюшка, так как машина, этот кумир, не нуждается в рокайлях.

Конструктивизм – не стиль, как часто путают, а метод. Его основа – конструкция. Адепты конструктивизма говорили, что они изобретают и монтируют свои проекты, подобно тому, как технари создают агрегаты. Потому все жилые и общественные сооружения 1920-х напоминают те самые «машины для жилья» или машины для отдыха, если речь шла о домах культуры и клубах. Название «фабрика-кухня» - из той же серии. Место, где происходит пище-заправка нового человека-машины.

Больше того, конструктивизм – это идеология.

«Да здравствует коммунистическое выражение материальных сооружений! - восклицал Алексей Ган, подчёркивая, что более нет никакого искусства, - Пришел конец чистому и прикладному! Настало время социально-целесообразному. Ничего случайного, безучетного, ничего от слепого вкуса и эстетического произвола. Все должно быть осмыслено технически и функционально». А что в буржуазном мире? Там всё – фальшь, игра в стили. «На западе конструктивизм братают с искусством», - итожил Ган.

После 1934 года все эти разговоры и дискуссии были признаны, если не вредительством, то глупостью. Разве можно считать конструктивизмом Дворец Советов по проекту Бориса Иофана, которому отведён целый стенд с макетом? Сам Иофан терпеть не мог саму идею конструктивизма, оставаясь и в 1920-х годах последовательным классиком, воспитанным на ордерной системе. Или, допустим, павильон для парижской Exposition-37, увенчанный статуей Рабочего и Колхозницы?! Это что угодно, только не конструктивизм.

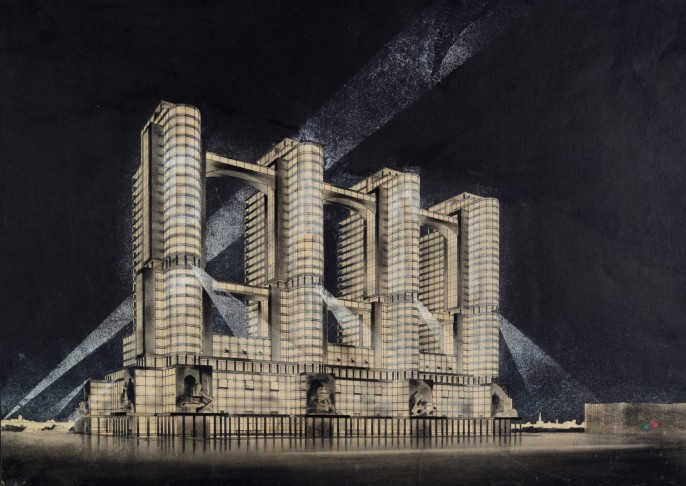

А что конструктивного в хоромине Наркомтяжпрома, сочинённой братьями Весниными? Да, они в 1920-х были сторонниками рациональных форм, но после 1934 года живо перестроились, дабы продолжать работать в новом русле. Все эскизы Наркомтяжпрома – это гигантомания, помноженная на волшебную дерзость. Это ещё не классика, но уже не конструктивизм. Замысел Весниных – это сновидческая реальность – стеклобетонные исполины, заполненные светом в ночи. Застывшие чудо-монстры, который вот-вот двинутся в направлении Будущего. Какая уж тут рациональность?

Но вернёмся к основной части экспозиции, которая всё же относится к концепциям 1920-х годов. Первое, на что стоит обратить внимание – это многочисленные плакаты, изображающие новую человеко-единицу, то бишь сознательного пролетария, спортсмена, агитатора, инженера. Тут и девушки в красных косынках, не связанные бытом, и дети, грядущее которых казалось ясным, как прямые перспективы городов-новостроек. Юрий Олеша искренне возглашал:

«Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть инженером человеческого материала. Это звучит громко? Пусть. Громко я кричу: да здравствует реконструкция человеческого материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!».

Разумный винтик – а в этом определении совершенно не было ничего обидного! – должен обитать в домах-коммунах. Эскизы и фотографии таких домов представлены в залах выставки. Считалось, что люди будут лишь ночевать в комнатах-отсеках, а большую часть суток проводить на работе, в клубах по интересам, в физкультурных секциях, на диспутах и в театрах. Иметь личные книги? А зачем, если везде – библиотеки?

Дома-коммуны пафосно именовались «школами коммунистического общежития», но так уж вышло, что народ в своей массе не хотел общности, а думал о своём уголке с цветастыми занавесками да комодиком. И – со своими книгами. Это нормально – хотеть приватности! От идеи домов-коммун пришлось отказаться, но сами чертежи и ныне изумляют своей футуристичностью. Реализованные проекты потом использовались, как обычные квартиры с коридорной системой.

Конструктивистские кварталы возникали, как грибы после дождя. В Москве появились Дангауэровка, Стромынка, Дубровка, ЗИЛ, Шаболовка. Соцгородки, как величалось это в прессе и на плакатах, резко отличались от старого жилфонда. То были комфортабельные пяти-шестиэтажки с громадными окнами, просторными лестничными клетками, водой и отоплением. «Во — ширина! Высота — во! Проветрена, освещена и согрета», - констатировал Владимир Маяковский в стихотворении о некоем литейщике Иване Козыреве.

Как правило, соцгородки возводились рядом с каким-нибудь предприятием. На выставке можно увидеть стенд, посвящённый одной из ленинградских новостроек – Нарвскому району. Здесь и дом кооперации, и клуб, и дома секционного типа, созданные питерским зодчим Александром Гегелло. И, разумеется, фабрика-кухня, этот интереснейший замысел 1920-х – начала 1930-х годов. Несмотря на любовь к унификации, нет ни одного повторяющегося варианта. Ленинград, Москва, Баку, Самара – география почина была велика.

Среди экспонатов – фотографии первой в СССР фабрики-кухни на Ленинградском проспекте. Тогдашняя окраина Москвы! Сюжеты Александра Родченко здесь – кстати. Его ракурсы, виды, смыслы. Его динамика там, где подразумевается статика. Работницы кухни, обедающие люди, котлы и кафель.

Советский мир обожал символичность, и потому сия фабрика по изготовлению котлет с гарнирами была выстроена аккурат напротив бывшего ресторана «Яр», места загулов и кутежей в дореволюционной России. Суперсовременное здание кухни по проекту Алексея Мешкова высилось, как чертог, перенесённый из коммунистического послезавтра. Сейчас это покажется диким, но многие простые люди именно в тех столовых начали есть из сверкающей посуды, предварительно вымыв руки. Большевизм принёс не только социальную справедливость, но и поголовную гигиену.

В те годы шли бесконечные театральные эксперименты, начатые ещё в 1910-х, но заручившиеся поддержкой от государства, а конкретно – от Анатолия Луначарского лишь после революции. Деятели рассуждали о закономерной гибели старых подмостков с их традиционным укладом, дискутировали, ссорились.

Убеждали в том, что коммунистический театр – это совместное действо актёра и зрителя. Предлагалось убрать деление на зал и сцену, упразднить занавес, покончить с наследием. Внедрялась интерактивность. Среди экспонатов – афиши «Синей блузы» и «ТРАМа» - театра рабочей молодёжи, макеты сценических декораций, плакаты. Эти причудами высмеивали все юмористы, а Илья Ильф с Евгением Петровым показали такой театр в «Двенадцати стульях», и не сказать, чтобы они хвалили новаторские экзерсисы. Однако всё это осталось в истории искусств, как образчик смелости решений. Вот эскиз лозунга для театральной постановки всё того же Мейерхольда «Земля дыбом». Работа Любови Поповой – одного из ведущих оформителей. Орущие буквицы: «Владыкой мира станет труд!» Это сейчас представляется чем-то, вроде эффектного дизайна, а в 1920-х всё направлялось на ближние и дальние цели. Цель тут – агитация.

Все так увлекались резонностью, что журнал «Вещь», выходивший под руководством Эля Лисицкого и Ильи Эренбурга, утверждал в своем первом номере: «Всякое организованное произведение – дом, поэма или картина – целесообразная вещь, не уводящая людей из жизни, но помогающая её организовать». Цветовые решения – и те подчинялись психофизиологии, которая сделалась модной дисциплиной, причём не только у врачей, но и в архитектурной среде.

В экспозиции явлены примеры покраски стен в квартире, и это не для украшательства. Моисей Гинсбург, один из ведущих мастеров конструктивизма рассуждал в одной из публикаций:

«Предварительное научное изучение психофизиологического влияния цвета на бытовые и трудовые процессы может дать правильную установку при присвоении тем или иным элементам архитектуры функционально оправданного цвета. Здесь речь идет уже не о цвете как определенной объективной данности, не о цвете как о величине, обладающей определенными качествами психофизического воздействия, — но о цвете в его функциональной использованности в конкретной архитектурной среде. Так, внутреннее пространство, расчлененное на отдельные функционально-работающие части и их поверхности, может получить свое ясное и четкое разрешение при помощи цвета».

При всём том, что конструктивизм всячески отрицал эстетику, она была, да ещё какая! Все эти плакаты, проекты, чертежи видятся роскошной фантастикой. Например, узнаваемые линии Якова Чернихова с его промышленной грёзой. Рисунки и теперь кажутся актуально-современными, а уж в 1920-х они смотрелись преддверием городов-солнц.

Во всём этом – дух всесильной машины. Когда называют 1920-е десятилетием безбожия, это неверно – тогда верили в некий разум, который поможет достигнуть бессмертия. Чтобы работать и жить, как perpetuum mobile. Но и в технике не бывает вечных двигателей. Но мечтать не вредно.

Моисей Гинзбург. Проект дома правительства в Алма-Ате. 1928

Братья Веснины. Проект Наркомтяжпрома. 1930-е гг.

Борис Иофан. Проект павильона для Выставки 1937 года

Галина Иванкина